« La misère religieuse est tout à la fois l’expression de la misère réelle et la protestation contre la misère réelle. » — Karl Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, 1844

Shabbat

Pendant un an, j’ai fréquenté la synagogue chaque shabbat. J’assistais aux offices, aux cours de judaïsme, j’apprenais l’hébreu. Je me préparais à la conversion avec le sérieux de quelqu’un qui a trouvé sa place. Je me souviens de ce que je ressentais : une certitude. Quelque chose s’était résolu.

Cette certitude était fausse. Ou plutôt : elle était vraie d’une vérité partielle, qui ne pouvait pas encore se dire autrement. Ce que je cherchais dans cette synagogue, ce n’était pas Dieu. C’était un lieu où la contradiction qui me traversait pouvait se loger sans avoir à se résoudre. Un lieu où ma souffrance prenait forme dans une discipline, un cadre, une pratique.

Quelques années plus tard, j’ai commencé une transition de genre. Entre ces deux moments, il y a un parcours que je voudrais reconstituer, non pour le disqualifier rétrospectivement, mais pour en comprendre la logique. Ce texte est une tentative d’auto-analyse matérialiste : reprendre mon propre itinéraire à partir des outils que j’ai acquis depuis, et montrer comment le moment religieux, loin d’être une simple erreur, a constitué un moment nécessaire dans l’élaboration d’une contradiction qui ne pouvait pas encore se formuler autrement.

L’éthique comme première réponse

Ma démarche de conversion est survenue au terme d’un an d’analyse. L’analyse m’avait confrontée à une question sans issue apparente : mon rapport à l’autre, et la place que je voulais occuper dans le monde. Pas la place assignée, mais celle que je pouvais revendiquer.

Au sens lévinasien, Dieu n’est pas une substance ni un être suprême. Dieu est la trace de l’infini dans le visage d’autrui, l’exigence éthique qui me précède et me constitue. Avant que je puisse dire “je”, le visage de l’autre m’assigne à une responsabilité asymétrique, infinie, qui ne se calcule pas. Le sujet lévinasien n’est pas fondé sur lui-même : il est fondé sur l’autre, par l’autre, pour l’autre.

Je m’identifiais à cette éthique. Elle donnait forme à ce que l’analyse avait mis au jour : je ne voulais pas être un sujet souverain, indifférent aux autres, mais je refusais également de me dissoudre dans le collectif. Le judaïsme lévinasien proposait une troisième voie : un sujet constitué par sa responsabilité envers autrui.

C’était une première formulation, encore idéaliste, de la question qui traverse mon travail ultérieur : comment penser un sujet à la fois déterminé et capable d’acte ?

Mais cette formulation souffrait d’une limite structurelle. Levinas pense le visage d’autrui hors de l’histoire. L’exigence éthique est anhistorique, transcendantale : elle vaut en tout temps et en tout lieu, indépendamment des conditions matérielles qui la rendent possible ou impossible. Or, la responsabilité n’est pas une donnée anthropologique : elle est produite par des rapports sociaux déterminés. La capacité même de répondre à l’exigence d’autrui dépend de conditions matérielles, économiques, institutionnelles, corporelles, que Levinas n’interroge pas.

L’éthique lévinasienne était une réponse vraie à une question mal posée. Elle saisissait quelque chose de réel, l’exigence d’un sujet qui ne soit ni souverain ni dissous, mais elle le formulait dans un langage qui en interdisait la résolution pratique. Tant que la question restait posée en termes éthiques, elle ne pouvait recevoir qu’une réponse éthique : un devoir infini, jamais une transformation effective.

La fausse conscience et ses déterminations

Pour comprendre la fonction que la religion a remplie dans mon économie psychique, il faut revenir à la conception marxiste de l’idéologie et la prendre au sérieux, c’est-à-dire ne pas la réduire à l’idée vulgaire d’un simple mensonge.

Dans la tradition marxiste, l’idéologie n’est pas une erreur subjective qu’il suffirait de corriger par l’éducation. L’idéologie est une production sociale objectivement nécessaire. Elle naît de contradictions réelles que les agents sociaux ne peuvent pas résoudre au niveau où ils les vivent. L’idéologie est la manière dont ces contradictions se représentent, et se méconnaissent, dans la conscience.

Marx écrit dans la Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel : “La misère religieuse est tout à la fois l’expression de la misère réelle et la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, le cœur d’un monde sans cœur, comme elle est l’esprit d’un état de choses sans esprit. Elle est l’opium du peuple.”

Cette formule est généralement tronquée. On retient “l’opium du peuple”, la drogue qui endort, qui console, qui détourne de l’action. Mais Marx dit aussi : “le soupir de la créature opprimée”, “le cœur d’un monde sans cœur”. La religion n’est pas seulement une illusion : elle est l’expression d’une souffrance réelle et la protestation contre cette souffrance. Elle est vraie en tant qu’elle exprime quelque chose de réel ; elle est fausse en tant qu’elle ne peut pas identifier les causes de ce qu’elle exprime ni envisager sa transformation.

C’est en ce sens précis que ma démarche de conversion a fonctionné comme fausse conscience.

La souffrance était réelle : une dysphorie diffuse, une impossibilité d’habiter la place assignée, un désir sans objet identifiable. Mais je ne voyais pas de débouché dans le réel. La transition m’était impensable, non par ignorance de son existence, mais parce que les conditions subjectives et objectives n’étaient pas réunies pour que je puisse me la représenter comme possible pour moi.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? D’une part, les conditions subjectives : je n’avais pas les concepts pour nommer ce que je vivais. La dysphorie de genre n’était pas un signifiant disponible dans mon univers symbolique. Ce que je ressentais se présentait comme un mal-être général, une inadéquation au monde, une souffrance existentielle, mais pas comme un désir de transition. Le signifiant “trans” existait, mais il ne me concernait pas : il désignait des autres, pas moi. Cette méconnaissance n’était pas un accident : elle était produite par les conditions mêmes de ma socialisation.

D’autre part, les conditions objectives : même si j’avais pu nommer mon désir, les conditions matérielles de sa réalisation m’auraient semblé hors de portée. La transition implique un accès au système de santé, des ressources économiques, un environnement social minimalement supportif, une capacité à affronter les violences institutionnelles et interpersonnelles.

Faute de prise sur le réel, j’étais contrainte de sublimer la contradiction. La prière, l’étude, la discipline quotidienne offraient un espace où la souffrance pouvait se dire sans avoir à se résoudre. Le judaïsme, précisément parce qu’il est avant tout une orthopraxie (une discipline des actes plutôt qu’une orthodoxie des croyances), permettait de contenir le conflit dans un cadre : les gestes à accomplir, les textes à étudier, les interdits à respecter. La souffrance trouvait une forme sans avoir à trouver une issue.

Le matérialisme m’était également inaccessible. Je n’avais pas les outils pour penser ma situation en termes de déterminations sociales et historiques. Le marxisme que je connaissais était un marxisme de manuel, un économisme réducteur qui ne semblait pas pouvoir saisir la singularité de mon malaise. Il faudra des années pour que je découvre les traditions marxistes qui prennent au sérieux la question du sujet : Lukács et la conscience de classe, Gramsci et l’hégémonie, Althusser et l’interpellation idéologique, les féministes matérialistes et l’analyse des rapports de genre.

La conscience était vraie parce qu’elle saisissait quelque chose de réel : le conflit, l’impossibilité, le désir. Elle était fausse parce qu’elle ne pouvait en identifier les causes ni en envisager la transformation. Elle était objectivement nécessaire parce qu’elle correspondait à l’état des conditions matérielles et subjectives dont je disposais.

Le révélateur négatif

Mais c’est précisément en me confrontant de manière prolongée à l’idéologie religieuse que la contradiction est devenue manifeste.

Pendant un an, j’ai pratiqué. Chaque shabbat à la synagogue. Les cours de judaïsme le mardi soir. L’hébreu que j’apprenais lettre par lettre, mot par mot. Les prières que je récitais sans encore les comprendre entièrement, mais dont la musicalité me portait. C’était un engagement total, pas une curiosité passagère.

Le judaïsme n’est pas seulement une éthique. C’est une loi, une halakha qui codifie les corps, les gestes, les places. Qui sépare le masculin et le féminin, le pur et l’impur, le permis et l’interdit. Cette dimension normative, je l’avais sous-estimée. Ou plutôt : je pensais pouvoir m’y loger.

L’idéologie religieuse fonctionne, au sens d’Althusser, comme appareil d’interpellation. Elle constitue les individus en sujets en les assignant à une place déterminée dans l’ordre symbolique. Le judaïsme m’interpellait comme sujet masculin : les prières différenciées, les rôles rituels, la mécanique symbolique de la différence sexuelle, tout cela m’assignait à une place. Et la discipline, précisément parce qu’elle exige une pratique quotidienne et non une simple adhésion intellectuelle, rendait cette assignation concrète, incarnée, répétée.

Cette interpellation a fonctionné comme révélateur négatif. En assignant une place fortement genrée, elle a rendu intenable la disjonction entre mon vécu corporel et la position proposée. Ce qui avait opéré comme solution idéologique (une place dans l’ordre symbolique, une identité, une appartenance) a progressivement rendu la souffrance inassimilable.

Le mécanisme est dialectique. L’idéologie, en cherchant à suturer la contradiction, l’a intensifiée. Elle en a fixé les termes de manière trop rigide. Avant la pratique religieuse, ma dysphorie était diffuse, sans contour. Après, elle avait un contour précis : c’était l’impossibilité d’occuper la place qui m’était assignée dans l’ordre religieux. L’interpellation avait échoué, mais cet échec était productif. Il rendait la contradiction lisible.

On peut ainsi comprendre cette période non comme simple fausse conscience, mais comme moment dialectique de celle-ci. Hegel distingue la négation abstraite, qui rejette purement et simplement, et la négation déterminée, qui conserve ce qu’elle dépasse en le transformant. L’idéologie religieuse n’a pas été simplement fausse ; elle a été le lieu où la contradiction s’est travaillée, précisée, portée à son point de tension maximale. C’est depuis ce point que la transition est devenue pensable, non parce que la contradiction aurait émergé ex nihilo, mais parce que toute solution de substitution avait cessé d’être opérante.

Judith, ou le féminin qui tranche

J’ai toujours eu une fascination pour ce que je nommerais le féminin qui tranche : ces figures féminines qui ne se contentent pas d’occuper la place assignée mais la retournent, l’excèdent, la subvertissent. Des figures qui exercent une puissance là où on attend la passivité.

Cette fascination mérite une analyse matérialiste. D’où vient-elle ? Que dit-elle de ma position dans les rapports sociaux de genre ?

Dans l’ordre symbolique patriarcal, le féminin est associé à la passivité, à la réceptivité, à l’absence de pouvoir. Le masculin est associé à l’activité, à l’agentivité, à la puissance. Cette binarité n’est pas une description neutre : elle est normative. Elle prescrit ce que doit être une femme, ce que doit être un homme. Et elle pathologise ou invisibilise ce qui ne rentre pas dans les cases.

Le féminin qui tranche, c’est une figure qui court-circuite cette binarité. Une femme qui agit, qui coupe, qui exerce un pouvoir, sans pour autant devenir masculine. Elle occupe simultanément la position féminine et la position d’agentivité, révélant par là que leur opposition est idéologique et non naturelle.

Je lisais d’abord ces figures dans un registre spirituel. La Shekhinah dans la Kabbale, la présence divine féminisée, exilée, attendant sa réunification. La Vierge Marie dans le catholicisme de mon enfance, médiatrice toute-puissante dans sa supposée soumission. Des figures de puissance paradoxale, qui tirent leur force de leur position marginale.

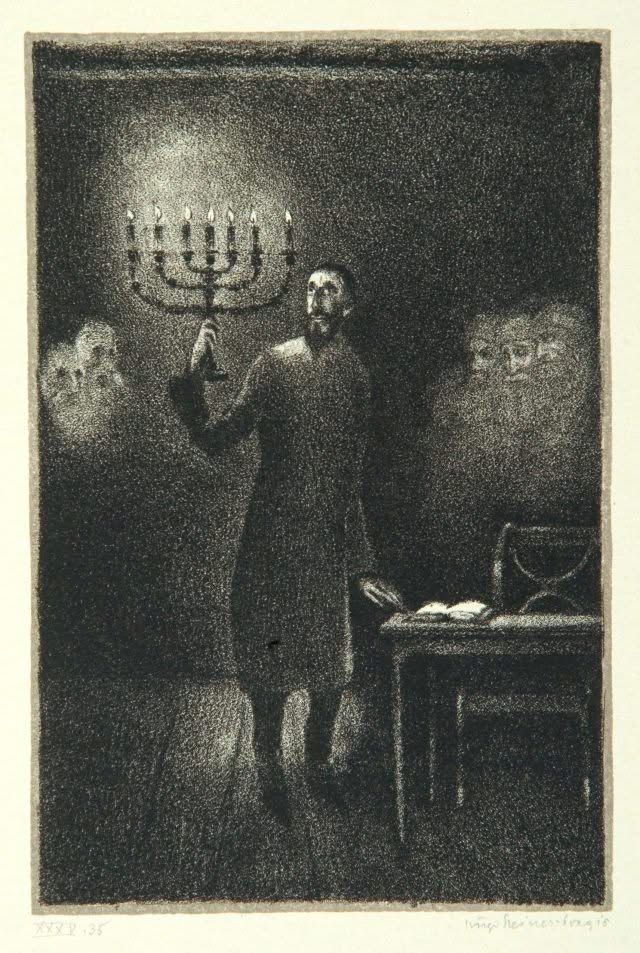

Judith appartient à cette série. Dans le texte biblique, elle est veuve, pieuse, belle. Elle entre dans le camp ennemi, séduit le général Holopherne, et lui tranche la tête. Figure castratrice au sens littéral : elle coupe, elle sépare, elle met fin. Ce n’est pas un nom de contemplation, c’est un nom d’acte.

Rétrospectivement, cette fascination était un symptôme au sens psychanalytique : une formation de compromis qui exprimait un désir tout en le déguisant. Ce que je désirais, c’était occuper une position féminine sans renoncer à l’agentivité. Mais ce désir ne pouvait pas se dire directement, il aurait fallu pour cela que je me reconnaisse comme femme, ce qui m’était alors impossible. Alors il se disait de biais, à travers des figures où le féminin et la puissance coexistaient.

Le symptôme est toujours situé. Ma fascination pour le féminin qui tranche n’est pas une donnée psychologique individuelle : elle est produite par ma position dans les rapports de genre. Assignée au masculin, je ne pouvais désirer le féminin qu’en le sublimant, en le projetant sur des figures mythiques, religieuses, littéraires. Ces figures étaient les seules formes disponibles pour un désir qui ne trouvait pas d’autre expression.

Le nom comme acte

Dans la tradition juive, le nom n’est pas une étiquette arbitraire. Il est performatif. Dieu crée en nommant : “Que la lumière soit”, et la lumière fut. Adam nomme les animaux, et ce faisant il les constitue comme objets de connaissance. Le nom dit quelque chose de l’essence, ou plus exactement : il participe à la constitution de cette essence.

Changer de nom, dans le judaïsme, c’est changer de destin. Quand Abram devient Abraham, quand Saraï devient Sarah, ce n’est pas un simple changement d’état civil. C’est une transformation ontologique. Le nouveau nom marque l’entrée dans une nouvelle alliance, une nouvelle identité, une nouvelle trajectoire.

Il y a là un parallèle frappant avec la transition de genre. Changer de prénom, pour une personne trans, ce n’est pas une coquetterie ni un caprice. C’est un acte performatif au sens fort. Dire “je m’appelle Judith”, c’est accomplir quelque chose. C’est se constituer comme sujet d’une certaine manière, rompre avec l’assignation antérieure, inaugurer une nouvelle existence.

Le parallèle va plus loin. Dans les deux cas, le nom est à la fois choisi et reçu. Je n’ai pas inventé “Judith” : c’est un nom qui existait, chargé d’histoire, de significations, de figures. Je l’ai choisi parce qu’il disait quelque chose que je voulais dire. Mais en le choisissant, je me suis aussi soumise à ce qu’il charrie, à ce qu’il impose. Le nom me précède et m’excède. Il n’est pas ma propriété : c’est lui qui me constitue autant que je le porte.

Mon nom est la trace du moment religieux dans le moment matérialiste. Il conserve cette exigence, un féminin qui ne cède pas sur la puissance, tout en la déplaçant. Judith n’est plus une figure de transcendance qui garantirait mystiquement la possibilité de cette conjonction. Elle est un programme : occuper une position féminine sans renoncer à l’acte, et comprendre matériellement les conditions qui rendent cela possible ou impossible.

L’Aufhebung hégélienne, ce mouvement dialectique qui nie tout en conservant et en élevant, trouve ici une illustration concrète. Je n’ai pas rejeté le moment religieux comme une erreur pure et simple. Je l’ai traversé, et quelque chose de ce passage persiste dans ce que je suis devenue. Le nom est cette persistance.

Religion et émancipation : le cas juif

Dire que la religion a fonctionné pour moi comme fausse conscience ne revient pas à la disqualifier entièrement. La critique marxiste de la religion est elle-même plus complexe que sa vulgate, et le cas juif en est une illustration exemplaire.

Marx est issu d’une famille de rabbins : son grand-père paternel était rabbin de Trèves, et la lignée rabbinique remontait au XVe siècle. Ce n’est pas un détail biographique anodin. Et la liste des penseurs marxistes d’origine juive est vertigineuse : Rosa Luxemburg, Léon Trotsky, György Lukács, Ernst Bloch, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, pour ne citer que les plus connus.

Cette surreprésentation n’est pas une coïncidence sociologique ni une essence culturelle. Elle s’explique matériellement. La position des juifs en Europe, minoritaires, exclus des corporations et de la propriété foncière, concentrés dans les métiers de l’argent et du commerce, à la fois intégrés et marginaux, a produit un rapport spécifique à l’ordre social. Une position d’extériorité relative qui favorise la critique. Comme l’écrit Isaac Deutscher dans The Non-Jewish Jew, les grands penseurs juifs sont ceux qui se sont tenus “aux frontières de diverses civilisations, religions et cultures nationales”, dans une position qui permettait de voir ce que ceux qui sont entièrement dedans ne peuvent pas voir.

Mais il y a aussi une affinité élective, au sens de Weber, entre certains éléments de la tradition juive et la critique sociale radicale. Le messianisme juif est un messianisme historique : il attend le salut dans l’histoire, pas hors d’elle. Le prophétisme juif est une critique des puissants au nom des opprimés. Amos, Isaïe, Jérémie tonnent contre l’injustice sociale avec une véhémence qu’on retrouvera dans le Manifeste du Parti communiste. L’interdit de l’idolâtrie est une critique des fétiches, et Marx reprendra explicitement ce motif dans son analyse du fétichisme de la marchandise.

Walter Benjamin le savait, lui qui tentait de penser ensemble matérialisme historique et théologie dans ses Thèses sur le concept d’histoire. Le nain bossu de la théologie doit actionner l’automate du matérialisme historique. Non pas comme un supplément d’âme ou une consolation, mais comme une force messianique : l’exigence que le passé des vaincus soit racheté, que l’histoire ne soit pas écrite par les seuls vainqueurs.

Le judaïsme auquel j’appartenais, le mouvement massorti ou conservative Judaism, n’était pas un judaïsme de repli identitaire ou de fuite hors du monde. C’est un judaïsme qui assume l’historicité de la tradition : la halakha évolue, le texte s’interprète, la loi s’adapte. Un judaïsme ancré dans le réel, qui refuse l’alternative entre orthodoxie figée et réformisme sans contenu.

Aux États-Unis, les juifs ont massivement participé aux mouvements pour les droits civiques. Abraham Joshua Heschel marchait aux côtés de Martin Luther King à Selma, et il a écrit ensuite : “J’avais l’impression que mes jambes priaient.” Des organisations juives comme l’American Jewish Congress ont été à l’avant-garde de la lutte pour la déségrégation. La tradition prophétique trouvait là un débouché concret.

La théologie de la libération latino-américaine, ce marxisme chrétien qui pense le salut comme libération collective des opprimés, a des équivalents dans le judaïsme progressiste américain. Michael Lerner et son “politics of meaning”, Arthur Waskow et le Jewish Renewal, toute une tradition qui articule exigence spirituelle et engagement social.

La religion n’est donc pas univoque. Elle peut fonctionner comme opium, consolation illusoire qui détourne de la transformation du réel. Mais elle peut aussi fonctionner comme ferment critique, protestation contre l’ordre existant au nom d’une exigence de justice. Tout dépend de son articulation aux luttes concrètes, de sa position dans les rapports de force, de sa capacité à se lier aux mouvements d’émancipation réels.

Le mouvement inverse : de Mao à Moïse

Mon parcours, de la religion vers le matérialisme, n’est pas le seul possible. Il existe un mouvement inverse, et il est instructif de le considérer.

Dans les années 1970, toute une génération de militants maoïstes français a effectué le trajet contraire : de la révolution vers la religion, du matérialisme vers le spirituel. Le cas le plus emblématique est celui de Benny Lévy. Chef de la Gauche prolétarienne, organisation maoïste la plus radicale de l’après-68, secrétaire de Sartre dans ses dernières années, Lévy s’est progressivement tourné vers le judaïsme orthodoxe. Il a fini ses jours à Jérusalem, directeur d’un institut d’études juives, défenseur d’un sionisme intransigeant. De “Pierre Victor” (son nom de guerre clandestin) au rav Lévy : le parcours est vertigineux.

Lévy n’est pas un cas isolé. André Glucksmann, autre figure de la Gauche prolétarienne, est devenu l’un des “nouveaux philosophes” qui ont liquidé l’héritage marxiste dans les années 1970-1980, avant de soutenir les interventions militaires occidentales au nom des droits de l’homme. Alain Finkielkraut, qui n’était pas maoïste mais appartenait à la même génération, a effectué un parcours similaire vers un conservatisme identitaire. Toute une fraction de l’extrême-gauche française s’est ainsi reconvertie, passant de la révolution mondiale au repli communautaire, du prolétariat international au peuple élu.

Comment comprendre ce mouvement ? Les intéressés invoquent généralement la “découverte du totalitarisme” : ayant cru à la révolution, ils auraient compris que toute politique d’émancipation mène au Goulag. Cette explication est idéologique au sens précis du terme : elle masque les déterminations réelles sous une justification morale.

L’explication matérialiste est différente. Ces militants se sont heurtés à l’immobilisme de la structure. La révolution n’a pas eu lieu. Le prolétariat n’a pas accompli sa mission historique. Le capitalisme a non seulement survécu, mais s’est renforcé. Face à cet échec, deux options se présentaient : soit approfondir l’analyse, comprendre pourquoi la révolution n’avait pas eu lieu, quelles erreurs stratégiques avaient été commises, quelles transformations du capitalisme rendaient caduques certaines catégories héritées ; soit abandonner le terrain de la lutte et chercher ailleurs une consolation. La religion offrait cette consolation : si le salut n’est pas possible dans l’histoire, peut-être l’est-il hors d’elle. Si le prolétariat a failli, peut-être le peuple juif (ou l’Occident chrétien, selon les versions) peut-il prendre le relais comme sujet de l’histoire.

Ce mouvement de Mao à Moïse est en réalité une régression. Non pas au sens moral, mais au sens dialectique : il revient en deçà du problème au lieu de le dépasser. La religion fonctionne ici comme refuge face à l’échec, comme réponse imaginaire à une impasse réelle. C’est exactement la structure de la fausse conscience décrite par Marx : une protestation réelle (contre l’échec de la révolution) qui prend une forme illusoire (le retour au religieux).

Mon parcours est inverse. Non pas parce que je serais plus lucide ou plus courageuse que Benny Lévy, mais parce que les conditions sont différentes. Lévy partait d’une position de puissance (chef d’une organisation révolutionnaire) et s’est heurté à l’impossibilité de transformer la structure. Je partais d’une position de souffrance (une contradiction subjective non résolue) et la religion n’a pas pu contenir cette souffrance. Dans un cas, la religion vient compenser un échec politique ; dans l’autre, elle échoue à contenir un conflit subjectif.

Mais il y a peut-être une leçon plus générale. Le passage de Mao à Moïse révèle ce qui se passe quand le matérialisme est vécu comme pure négativité, comme simple critique sans prise sur le réel. Quand l’écart entre la théorie et la pratique devient infranchissable, la tentation est grande de chercher ailleurs, dans la transcendance, ce que l’immanence ne fournit pas. Mon parcours inverse suggère autre chose : que le matérialisme peut aussi être le lieu d’une transformation effective, à condition qu’il soit articulé à une pratique concrète. La transition n’est pas une théorie : c’est une transformation réelle des conditions d’existence. C’est peut-être pour cela qu’elle m’a permis de sortir de la religion, là où l’échec de la révolution a ramené d’autres vers elle.

Ce que la religion permet, et ce qu’elle empêche

Le passage au matérialisme historique ne constitue pas une rupture absolue. Il opère ce que je nommerais une requalification : la religion apparaît rétrospectivement comme symptôme et catalyseur d’un conflit réel, dont l’analyse matérialiste permet d’identifier les déterminations.

Ce que le langage religieux formulait comme exigence éthique, comme discipline, comme cadre de vie, peut être relu comme l’intuition d’une vérité que je n’avais pas les moyens de formuler autrement. L’intuition, c’est-à-dire une saisie vraie mais confuse, qui ne dispose pas encore des concepts adéquats. Le passage à la science, au sens où Marx oppose l’idéologie à la science, consiste à remplacer cette intuition par une connaissance des déterminations réelles.

Mais la religion n’est pas seulement un voile à lever. Elle constitue aussi un mode de pensée qui donne accès à certaines dimensions du réel, à condition d’en identifier les limites.

L’humanisme d’abord : l’idée que chaque singularité compte, que le visage d’autrui m’oblige. Cette intuition peut être reprise et articulée à une politique de l’émancipation, une fois débarrassée de son fondement théologique, ou plutôt : une fois que ce fondement est reconnu comme expression mystifiée d’une exigence matérielle. La phrase du Manifeste, “le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous”, en est la traduction matérialiste. La singularité compte, mais ses conditions de possibilité sont collectives. L’émancipation individuelle sans émancipation collective est une illusion libérale ; l’émancipation collective sans émancipation individuelle est une trahison stalinienne. Le marxisme authentique tient les deux bouts.

L’aphorisme ensuite : le Talmud procède par juxtaposition d’opinions contradictoires, de récits, de disputes. Il laisse le sens ouvert, refuse la clôture systématique. Cette forme fragmentaire a quelque chose à enseigner. Adorno, dans Minima Moralia, écrit des fragments, contre le système, contre la totalité close. Benjamin procède par constellations, par montages. Il y a une affinité entre la forme talmudique et certaines pratiques de la pensée critique. Mais l’aphorisme peut aussi fonctionner comme évitement : multiplier les interprétations pour ne jamais avoir à trancher, jouir de l’indécision, substituer l’herméneutique infinie à l’engagement pratique.

La poésie enfin : un rapport au langage qui performe ce qu’il dit. La liturgie fait advenir ce qu’elle nomme. Austin et la performativité, Butler et le genre comme performance, il y a quelque chose de cet ordre dans l’acte religieux. La transition a cette dimension performative : dire “je suis une femme” accomplit quelque chose. Mais Butler le sait mieux que quiconque : la performativité n’est pas magique. Elle suppose des conditions d’effectuation, institutionnelles, matérielles, sociales, que seule l’analyse matérialiste peut identifier. Le prêtre peut dire “je vous déclare mari et femme” parce qu’il occupe une position instituée qui lui confère ce pouvoir. La performativité individuelle, hors de tout support institutionnel, est une illusion volontariste.

La religion permet de penser en partie le réel. Elle échoue là où elle prétend s’y substituer, ou là où elle sert à différer indéfiniment la confrontation avec lui.

Ce qui reste

La transition devient possible non parce que la contradiction aurait surgi de nulle part, mais parce qu’elle avait été portée à son point de tension maximale. Le moment religieux a été le lieu de cette intensification. Il a échoué à résoudre le conflit, et cet échec a été productif. Il a rendu le conflit lisible, nommable, incontournable. Il m’a forcée à regarder en face ce que je fuyais.

Ce que je conserve du judaïsme n’est pas une croyance. C’est une certaine attention à l’altérité, l’intuition que le sujet ne se fonde pas sur lui-même. C’est une exigence de justice héritée de la tradition prophétique, l’idée que l’ordre existant n’est pas le dernier mot. C’est une méfiance envers les systèmes clos, la pratique talmudique de la dispute, qui refuse que le sens soit jamais définitivement fixé. C’est aussi, et peut-être surtout, le sens de la discipline : l’idée que la transformation passe par des gestes répétés, des pratiques concrètes, pas seulement par des prises de conscience.

Et c’est un nom. Le nom de celle qui tranche. Qui entre dans le camp ennemi et en ressort avec la tête du général. Qui refuse l’alternative entre le féminin passif et le masculin agissant.

Quand on me demande si je crois en Dieu, je réponds que je ne sais pas. Non par prudence ou par coquetterie intellectuelle, mais parce que la question ne me semble pas décisive. Ce qui m’importe, ce sont les conditions matérielles de l’existence : comment on vit, comment on souffre, comment on transforme. Si Dieu permet de penser ces conditions, comme chez Benjamin, comme dans certains courants du judaïsme prophétique, alors tant mieux. Si la religion devient un obstacle à cette pensée, un différé indéfini, une sublimation sans fin, alors il faut s’en éloigner.

Pour l’instant, je me suis éloignée. Non par hostilité, mais par nécessité. La transition demande toute mon attention. Elle exige que je sois dans le réel, dans mon corps, dans les institutions, dans les rapports sociaux concrets. Elle ne supporte pas le différé. Contrairement aux anciens maoïstes qui ont fui vers la religion quand le réel résistait, j’ai trouvé dans la transition une prise effective sur le réel, une transformation qui s’accomplit, pas seulement une promesse. C’est peut-être pour cela que le mouvement, pour moi, va de Moïse à Marx, et non l’inverse.

Peut-être qu’un jour je reviendrai à la synagogue. Peut-être pas. Ce qui est sûr, c’est que je n’y reviendrai pas comme avant, pas pour sublimer, pas pour fuir. Si j’y reviens, ce sera avec les outils que j’ai acquis depuis. Avec la capacité de distinguer ce qui, dans la religion, ouvre sur le réel, et ce qui en détourne.

Le matérialisme n’est pas un reniement. C’est un approfondissement. Et Judith reste mon nom.