« Visibility is a trap; it summons surveillance and the law; it provokes voyeurism, fetishism, the colonialist/imperial appetite for possession. Yet it retains a certain political appeal. » — Peggy Phelan, Unmarked: The Politics of Performance

En Novembre, je me suis recréé un compte TikTok avec pour ambition de documenter ma transition. Un jour je poste une vidéo d’outfit. Une journée après j’avais reçu plus de trois cents commentaires, majoritairement des hommes avec des photos de profil en voiture, qui expliquent que je suis malade, que mes parents ont raté quelque chose et autres joyeusetés.

Devrais-je disparaître des réseaux sociaux ?

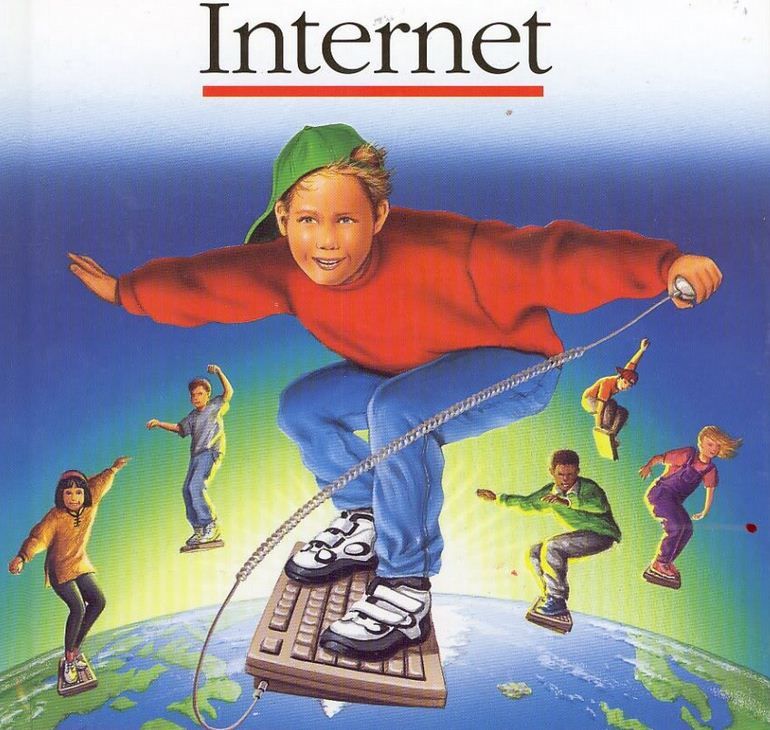

L’internet n’a pas toujours été ceci

Ce qui m’intéresse n’est pas de documenter cette violence elle est banale et presque ennuyeuse. Ce qui m’intéresse, c’est de comprendre quelle architecture la produit. Car cette architecture est récente, contingente, et donc transformable.

ARPANET, l’ancêtre d’internet, naît en 1969 dans les laboratoires du département de la Défense américain. C’est un réseau décentralisé conçu pour résister à une frappe nucléaire : si un nœud tombe, les autres continuent de communiquer. Cette architecture distribuée n’est pas un idéal politique, c’est une spécification militaire. Mais elle va produire des effets imprévus.

Dans les années 1990, le World Wide Web de Tim Berners-Lee transforme ce réseau technique en espace public. Le principe est simple : n’importe qui peut créer une page, n’importe quelle page peut lier à n’importe quelle autre. Pas de centre, pas de hiérarchie, pas de contrôle éditorial. Les premiers sites sont bricolés, laids, libres. On découvre une information par liens successifs, de proche en proche, selon une logique d’association plutôt que de recommandation. Internet a quelque chose de fondamentalement utopique à l’origine.

Les forums et les blogs prolongent cette logique. Chaque communauté crée son espace, définit ses règles, cultive sa culture. Les forums trans des années 2000 : Susan’s Place, Laura’s Playground, sont des espaces imparfaits, parfois maladroits, mais ils appartiennent à ceux qui les habitent. La modération est communautaire. L’algorithme n’existe pas. On trouve ces espaces par le bouche-à-oreille, par des liens postés dans des signatures, par accident.

Puis viennent les plateformes. Facebook (2004), Twitter (2006), Instagram (2010), TikTok (2016). En moins de quinze ans, une poignée d’entreprises californiennes capture l’essentiel du trafic mondial. Le web décentralisé ne disparaît pas techniquement, il est toujours possible de créer un blog, un forum, un site, mais il devient invisible.

La centralisation n’est pas un accident. Elle est le produit d’une logique économique : les effets de réseau. Une plateforme devient plus utile à mesure que plus de gens l’utilisent. Une fois qu’une masse critique est atteinte, il devient coûteux d’en partir ; tous vos contacts sont là, toute votre histoire, tout votre capital social. Les plateformes le savent et construisent délibérément des jardins clos. Aujourd’hui avec l’essor des plateformes comme Substack, nous assistons à un timide retour à cet internet authentique. Mais il faudra plus qu’une légère inflexion pour modifier la tendance extractiviste.

L’internet des réseaux sociaux que nous connaissons a donc moins de vingt ans. La technique n’a rien de mauvaise en elle-même. Ce qui compte ce sont les rapport de production de la technique.

Dead internet theory : qui parle encore ?

Il existe une théorie qui circule depuis quelques années sous le nom de dead internet theory. Elle affirme que la majorité du contenu en ligne est désormais généré par des bots et des intelligences artificielles et que les “vrais” utilisateurs humains sont devenus minoritaires.

Cette théorie touche à quelque chose de vrai dans son intuition. Quelque chose est mort : une certaine qualité de présence, un certain rapport à l’échange.

Sur les plateformes algorithmiques, nous ne parlons plus vraiment les uns aux autres. Nous produisons du contenu qui est ensuite distribué par une machine selon des critères qui nous échappent. Je poste une vidéo ; l’algorithme décide qui la verra. Les 300 commentaires hostiles ne viennent pas de gens qui me suivaient, qui avaient choisi de m’écouter : ils viennent de gens à qui TikTok a livré ma vidéo parce que leur profil d’engagement suggérait qu’ils réagiraient. La rencontre n’a pas eu lieu. Deux flux de données se sont croisés dans les tuyaux.

L’économiste et philosophe Frédéric Lordon parle de la “déréalisation” produite par les réseaux : cette impression que rien n’a tout à fait lieu, que les échanges flottent dans un espace sans conséquence. On peut insulter une inconnue avec la même désinvolture qu’on commente un produit sur Amazon. Le visage de l’autre n’apparaît pas comme visage, c’est-à-dire, selon Levinas, comme ce qui m’interdit de tuer. Il apparaît comme contenu, comme cible, comme occasion d’engagement.

La dead internet theory est la forme paranoïaque d’une intuition juste : nous avons perdu quelque chose, et ce quelque chose n’est pas seulement technique. C’est un certain rapport à la présence, à l’adresse, à la responsabilité de la parole.

L’algorithme comme architecture de la haine

Revenons à ma vidéo d’outfit. Pourquoi l’algorithme l’a-t-il poussée vers des hommes hostiles ?

La réponse est simple : parce que ça marche. Les plateformes sont optimisées pour maximiser le temps passé sur l’application, donc les revenus publicitaires. Or ce qui retient l’attention, ce n’est pas la nuance, c’est l’émotion forte. La colère, l’indignation, le dégoût sont plus “engageants” que la curiosité ou la bienveillance. Un commentaire haineux compte autant qu’un message de soutien dans les métriques. Une vidéo qui déclenche une guerre dans les commentaires est une vidéo “performante”.

Le contenu trans est structurellement “clivant” du point de vue algorithmique. Il génère des réactions fortes dans les deux sens : soutien enthousiaste d’un côté, hostilité viscérale de l’autre. Pour l’algorithme, c’est une aubaine. La transidentité devient une ressource extractive, non pas malgré la haine qu’elle suscite, mais grâce à elle.

L’architecture même des plateformes produit ce résultat. Les équipes de modération peuvent supprimer les contenus les plus explicitement violents, mais elles ne peuvent pas changer la logique de fond : un système optimisé pour l’engagement produira de la polarisation, parce que la polarisation engage.

Depuis la seconde élection de Trump, les digues ont cédé. Twitter, devenu X sous Musk, a démantelé ses équipes de modération et réhabilité des comptes d’extrême-droite. Meta a annoncé réduire ses efforts de fact-checking. Le rage bait, ces contenus délibérément conçus pour provoquer l’indignation, est devenu le mode dominant de communication.

Et puis il y a l’autre visibilité, celle qu’on ne choisit pas mais qui nous précède. Le porno trans est la deuxième catégorie la plus consultée au monde. Les mêmes sociétés qui votent des lois pour nous exclure des toilettes publiques se masturbent sur nos corps la nuit tombée. L’ironie serait presque drôle si elle n’était pas structurelle.

Cette hypersexualisation n’est pas une reconnaissance. C’est une autre forme d’extraction. Le corps trans y est consommé précisément comme transgressif, comme tabou sa valeur pornographique dépend de sa stigmatisation sociale. Si nous étions pleinement acceptées, nous perdrions notre charge érotique. L’industrie du porno a donc objectivement intérêt à ce que nous restions des parias : désirables parce qu’interdites, excitantes parce qu’humiliées.

On nous veut visibles à une condition : que cette visibilité reste consommable. Objet de désir clandestin ou cible de harcèlement public, jamais sujet. L’algorithme et le porno capitaliste fonctionnent selon la même logique : extraire de la valeur de nos corps sans jamais nous reconnaître comme personnes.

Mais peut être que dans l’espace qu’ouvre la visibilité algothmique se trouve les clés de la libération? Le prolétariat a les moyens de prendre les moyens de production parque que le capitalisme le permet. Le capitalisme algorithmique ouvre paradoxalement un espace à habiter pour les personnes trans, en nous rendant visible.

La double contrainte

Pour une personne trans, cette situation produit ce que Gregory Bateson appelait une double contrainte : une situation où toutes les options disponibles mènent à une forme de souffrance.

L’invisibilité n’est pas une option. Pendant des décennies, les personnes trans ont été effacées de l’espace public, pathologisées, criminalisées. La visibilité a été conquise de haute lutte. Et aujourd’hui encore, pour beaucoup de personnes trans notamment celles qui vivent dans des environnements hostiles, internet est le seul espace de communauté, de reconnaissance, parfois de survie économique. “Quitter les réseaux” est un privilège que tout le monde ne peut pas se permettre.

Mais la visibilité, sur les plateformes actuelles, n’est pas simplement “être vu”. C’est être transformé en contenu, distribué par un algorithme, livré à ceux qui vous haïssent. C’est accepter que son corps devienne champ de bataille pour des inconnus qui ne risquent rien.

On ne choisit pas entre ces deux options comme on choisirait entre deux chemins. On navigue entre elles, on négocie, on encaisse. Notre liberté est aussi dans le bricolage de nos usages que nous faisons : faire une pause de tel réseau, éviter certains espaces, y retourner même si c’est inconfortable.

Les memes comme contre-subjectivation

Il se passe aussi autre chose que la critique pure de l’algorithme ne doit pas écraser.

La communauté trans en ligne a développé ses propres codes, ses propres formes d’expression, sa propre culture. Les memes trans ne sont pas seulement des blagues : ce sont des outils de construction subjective. Ils permettent de nommer des expériences qui n’avaient pas de mots, de créer de la reconnaissance mutuelle, de transformer la honte en ironie stratégique.

Quand un meme circule sur les “titty skittles” (l’œstrogène), il fait plusieurs choses à la fois. Il nomme une expérience corporelle spécifique avec humour. Il crée une communauté de reconnaissance celles qui comprennent la référence. Il désamorce l’angoisse médicale par le rire. Il reprend le contrôle du récit sur nos corps, habituellement racontés par les médecins ou les médias mainstream.

C’est une contre-subjectivation : là où l’algorithme nous constitue comme “contenu clivant”, les memes nous permettent de nous constituer autrement comme sujets d’une culture partagée, avec ses références, son ironie, sa tendresse. On ne subit pas seulement ; on produit.

Cette résistance est fragile. Les memes peuvent être récupérés, sortis de leur contexte, retournés. La frontière entre autodérision et humiliation subie est poreuse. Mais elle existe, et son existence prouve que l’espace algorithmique n’est pas totalement saturé et qu’il reste des interstices où autre chose peut croître.

Quel internet voulons-nous ?

La question n’est pas : faut-il quitter les réseaux ? Cette question individualise un problème structurel. Elle fait porter aux utilisateurs la responsabilité d’un système conçu par d’autres.

La question est : quel internet voulons-nous construire, et comment habiter intelligemment l’internet existant?

Un internet libéré des logiques de marché est techniquement possible. Le Fediverse, Mastodon, Pixelfed, PeerTube en sont des préfigurations imparfaites : des réseaux fédérés où chaque instance définit ses propres règles, où il n’y a pas d’algorithme de recommandation central, où les communautés peuvent se protéger sans dépendre d’une entreprise cotée en bourse. Ces espaces existent. Ils sont imparfaits, moins “addictifs”, moins peuplés. Mais ils prouvent que l’alternative n’est pas une utopie abstraite.

La technique seule ne suffira pas. Il faudra des régulations qui limitent le pouvoir des plateformes, des financements publics pour des infrastructures non-marchandes, une éducation critique qui dénaturalise l’existant. Il faudra surtout une prise de conscience collective : l’internet que nous avons n’est pas une fatalité technique. C’est un choix politique fait par et pour le capital. Ce qui a été construit peut être déconstruit.

Tenir

Il y a quelque chose de plus insidieux encore. L’algorithme nous enferme dans le temps court : le scroll, la notification, la dopamine immédiate. Or ce qui constitue un véritable capital dans la société capitaliste, les études, la santé, les liens durables, la capacité à construire, exige le temps long. Ceux qui n’ont que le temps court des plateformes sont doublement dépossédés : de leur attention aujourd’hui, de leur avenir demain.

L’ennemi a triomphé une première fois en capturant ces communautés dans les jardins clos des plateformes. Il ne doit pas triompher une seconde fois en nous faisant croire qu’il n’y a pas d’alternative.

L’internet que nous avons n’est pas l’internet que nous méritons. Encore faut-il se donner les moyens de s’en souvenir ; et ces moyens sont aussi du temps que l’algorithme voudrait nous prendre.

Dois-je continuer à poster sur TikTok ? L’invisibilité n’est pas une option. Les vidéos touchent parfois quelqu’un qui en a besoin. Mais chaque post m’expose au harcèlement, à l’extractivisme attentionnel, à la transformation de mon existence en contenu monétisable. Et en même temps, l’algorithme nous offre une force de frappe incroyable et une réelle possibilite de propagande au sens noble. Peut-être faut-il faire de la visibilité extractiviste une visibilité politique.